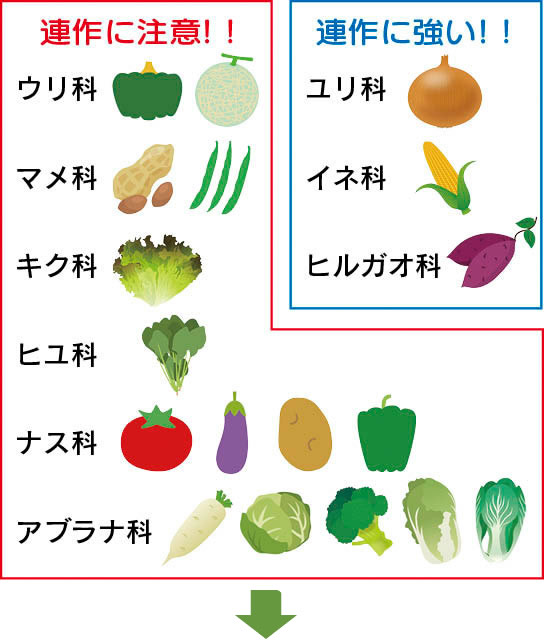

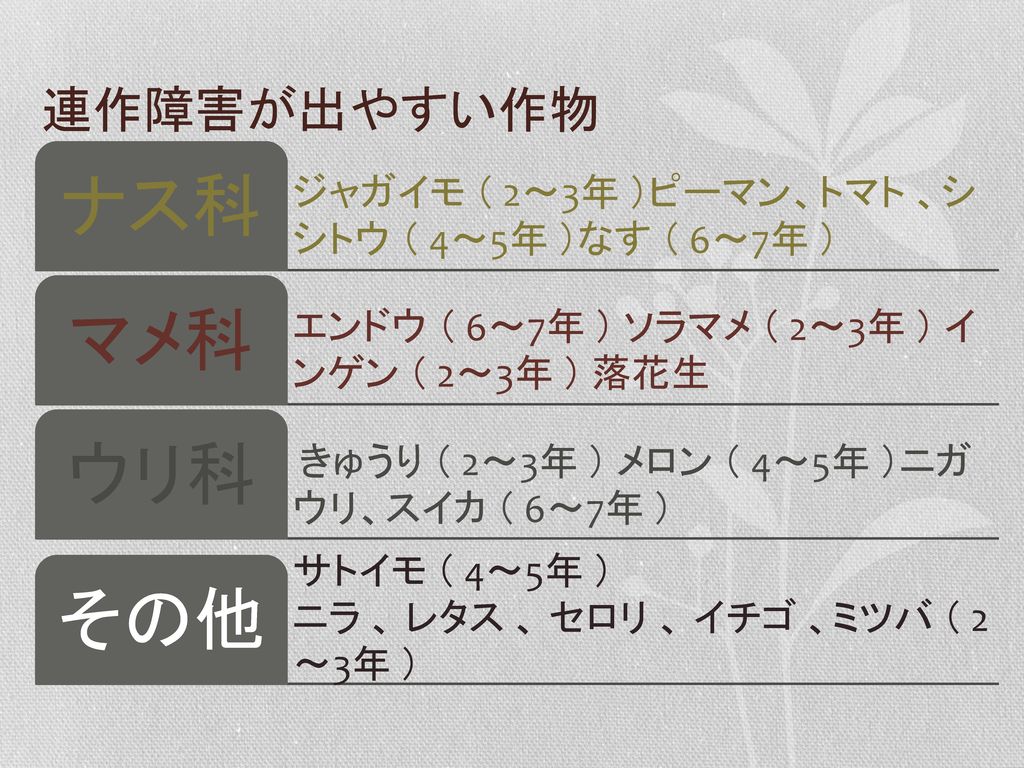

Jun 11, · ナスとエンドウの交互連作 ニンジンとタマネギは連作障害が起こりにくい野菜のため、翌年に同じウネで育てても問題はなさそうと思われた方が多いかもしれません。 一方で、ナス科やマメ科は連作障害が起こりやすいと言われていますね。連作障害の出やすい作物 (* アブラナ科とナス科の野菜 )がありますが、土作りができていないからである。つまり、連作障害は土作り・土壌管理ができていれば出ないはずです。 連作障害のおもな原因は, ①土壌病害虫(病害微生物)の優先であり、ナスはナス科なのですが、ほかにもトマト、ピーマン、ジャガイモなどもナス科になります。 科によって特性が似ていたり、かかりやすい病気も似ていたりします。 同じ科の野菜を続けて栽培すると生育が悪かったり、病気にかかりやすくなったりすることがあります。 これを連作障害といいます。 植物は大きくいくつかの「科」に分類されます。 「科」によっ

11連作障害を防ぐ Ja西春日井

ナス科 連作障害 原因

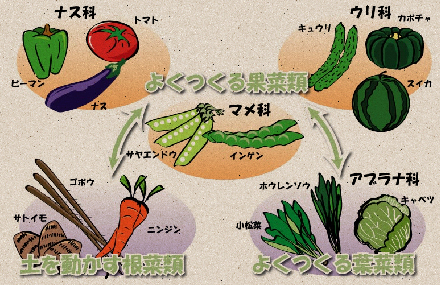

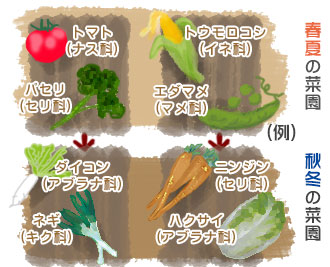

ナス科 連作障害 原因-連作障害を防ぐプランニングを考えるうえで、「科」はとても重要です。 連作障害とは、畑の同じ場所で同じ野菜、または同じ科に属する野菜を続けてつくると、その科特有の病気や害虫にかかりやすくなり生育に悪影響を及ぼすことです。 主な野菜と科を表にまとめました。 科名 野菜名 ナス科 トマト、ピーマン、ナス、ジャガイモなど ウリ科 キュウリ連作障害になる仕組みや連作障害になりやすい野菜を連作障害から守るための対策法について紹介していきます。 連作障害になりやすい野菜 ナス科 アブラナ科 ウリ科 マメ科 バラ科 は連作障害が出やすい作物としてよく知られています。

O3gk 4nh7sprim

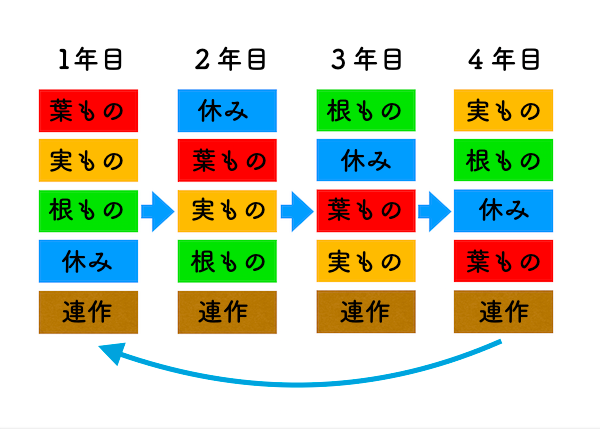

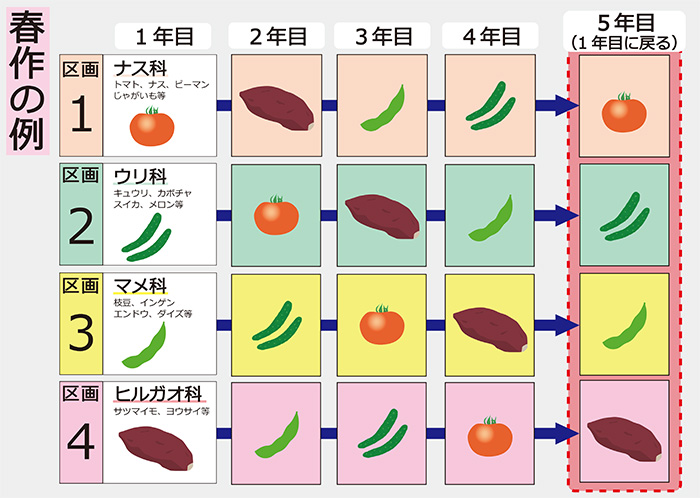

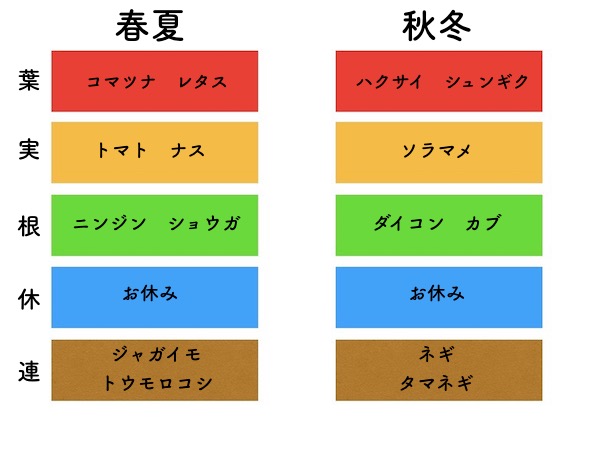

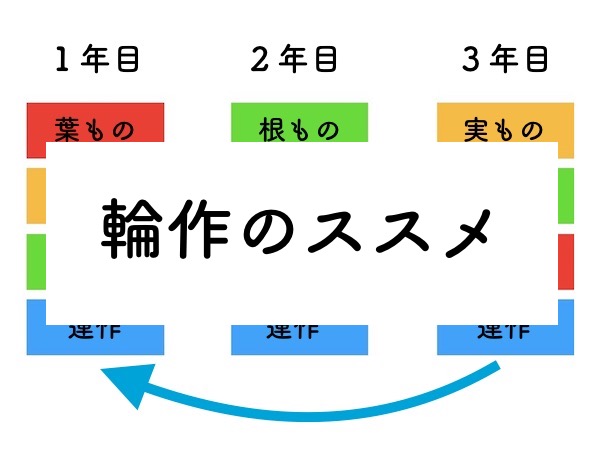

Aug 27, · 連作による病気にかかりにくい植物ですが収穫をするのではなくナス科の野菜の台木になる木(苗)なので、どちらかといえば農家が栽培して使う植物になるため一般的には連作障害に強いナス科はないと紹介しました。連作障害を防ぐ基本は、同じ場所で同じ野菜を続けて作らずに、異なる科の野菜を順番に作っていく「 輪作 」を行うことです。 違う科の野菜を作ることで、土の中の環境が偏らず、土壌生物相・微生物相が豊かになって、連作障害が起きにくくなります。おはようございます プランターによる家庭菜園☆我が家の屋上・ベランダ菜園へようこそ! 野菜には、 「科」という分類法があります。 野菜栽培において、重要なのが~この野菜の「科」を知ること。 何故ならば~ 連作障害を防ぐプランニングを考えるうえで、 「科」はとても重要なんです。

連作障害の回避 ~コンパニオンプランツ~ ナス科×ユリ科、イネ科×アブラナ科、イネ科×マメ科 など 〇短期作物と長期作物を栽培する (ホウレンソウ・サラダ菜など)×(ネギ・サトイモ・トウモロコシ) 〇葉菜類と根菜類を栽培するナス科(トマトやナス)の青枯れ病、ウリ科(スイカやキュウリ)のつる割れ病を抑制する 接ぎ木苗 連作でも病気に強い作物に接木をするか接ぎ木苗を購入する。 私はナスビ、キュウリ、トマト、スイカは接ぎ木苗を購入している。 輪作Apr 11, 21 · ナスを含めたナス科の野菜は、連作障害が出やすいといわれています。 そんなナスを育てた後、同じ場所で育てるのであれば、 どのような野菜が良いのでしょうか。 また、ナスの後作には適さない野菜も、あわせてご紹介します。

連作障害とは ナス科やウリ科、アブラナ科など特定の作物を、同じ場所で長年栽培していると生育が悪くなったり、枯れてしまったりすることがあります。 この現象を「連作障害」といいます。 この原因は前に作った野菜や使用した肥料により、土壌中の成分バランスの崩壊や病害虫の発生が主な理由です。 また連作障害の出やすい野菜と出にくい野菜がありJun 08, · ナスを同じ場所で毎年育てますと土壌病害による連作障害が多くなります。ジャガイモ(ナス科)の作った後には 同じナス科のナスやピーマン、トマトは作らないようにしましょう!! <補足> 連作障害を防ぐために、野菜によって畑を休ませてあげる期間を設けたり~ 輪作(ローテーション)をする必要がありますが・・(畑の

トマト 連作障害 トマトの育て方 Com

家庭菜園のナスが枯れる 連作障害について

家庭菜園の方もナス科、アブラナ科、マメ科は注意です。 YouTube 連作障害どう対策する? 家庭菜園の方もナス科、アブラナ科、マメ科は比較的連作には弱いので2年間は 同じ作物を栽培していない場所 ナス科 トマト・ナス・ピーマン・ ジャガイモ・シシトウ 特に連作に弱い。4〜5年間ナス科の野菜を栽培していない場所が良い マメ科 インゲンマメ 1年以上同作物を栽培していない場所が特にウリ科とナス科といった家庭菜園での定番野菜は連作障害に弱いと言われています。 毎年そういう野菜を作る場合は何かしらの対策が必要です。 いくつか対策方法はあるのでしっかりと行ってみましょう。 おさらい・連作障害とは? 本来、植物は複数の種類が同じ場所に育っているのが普通です。 こうすることで、土の中では菌や根っこ同士が助け合ってい

野菜作りの計画を立てよう 種 苗 球根 ガーデニング用品 農業資材の通販サイト タキイネット通販

菜園のプランニング はじめよう家庭菜園 手作り菜園 三菱マヒンドラ農機

同じウリ科の野菜を同じところで育てると、 成長が悪かったり、病害虫の被害に遭いやすくなったり、 収穫出来る量が本来よりも少なかったりといった事が起こります。 これは、連作障害と呼ばれており、ウリ科だけに留まらず、 同じ種類の物を同じ土で育てると起こってしまう障害です。連作障害は,家庭菜園の宿命と思い,諦めるしかないのでしょうか? いいえ,そんなことは ありません。簡単にできる,とっておきの解消法(裏ワザ)を紹介します。 連作障害の代表例 連 作 障 害 予 防 ・ 対 策 ナス科の半身萎ちょう病Nov 18, 16 · ナス科は連作障害が起こりやすいので作り終わったら、米ぬかや堆肥をしっかり入れて土壌環境を整えてやる必要があるんだよね!

新着情報

ナスの連作は ナスの育て方 Com

Jul 18, 19 · 連作障害とは 連作障害とは、土が原因の病気で、一度出てしまうとナス科の作物は10年は作れないほどの障害がでてしまいます。ただの病気と思っている人が多く、判断しにくい障害です。

連作障害を防ぐ カンタンな輪作の仕方 畑は小さな大自然vol 32

交互連作 ナスの後作にエンドウ エンドウの後作にナスがおすすめの理由 カジトラ

11連作障害を防ぐ Ja西春日井

家庭菜園 ナスの連作障害を抑える方法を解説 いつもお外はぽっかぽか

連作障害とは一体何 ポールポテト Jp

野菜の連作障害 初めて作る家庭菜園

連作障害の対策 ブログ うちの畑でとれちゃいました

野菜の連作障害のない野菜は 連作でも強い野菜やダメな野菜をご紹介 暮らし の

野菜の連作障害のない野菜は 連作でも強い野菜やダメな野菜をご紹介 暮らし の

今さら聞けない連作障害の原理 なぜ連作障害は生じるのか 農業メディア Think And Grow Ricci

野菜の連作障害と対策 Ja伊豆の国 たのしい おいしい たのもしい

連作不可能な野菜はきゅうり ナス以外ありますか スイカ かぼちゃは Yahoo 知恵袋

前作と後作 野菜の相性 ナンバホームセンター

作物の連作 輪作について ja御殿場

我が家のコンパニオンプランツ 夏 ナス科 無農薬 自然菜園 自然農法 自然農 で 自給自足life 持続可能で豊かで自然な暮らしの分かち合い

ジャガイモ 連作 ジャガイモ栽培 Com

輪作 りんさく とは 連作障害対策におすすめの組合せ一覧 保存版 施設園芸 Com

小さな畑の救世主 連作障害を防いで野菜がすくすく育つ土壌改良材 Pr Gardenstory ガーデンストーリー

連作障害か ナス科の栽培を終えて ちょろ松の家庭菜園奮闘記 楽天ブログ

ナス科の連作障害の症状と家庭菜園で対策できる野菜で相性の良いものは

連作障害に気をつけよう 農作業のツボ お知らせ イベント情報 相談できる農業 園芸資材専門店の Jaファーム

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

ナスの成長がよろしくないのです

連作障害を防ぐ カンタンな輪作の仕方 畑は小さな大自然vol 32

連作障害とは 対策は 連作してもいい野菜との違いは何 手作り大好き ゆみの部屋

jaみな穂 19年5月号

歴史を変えた作物 じゃがいも 連作障害の対処法 アルム農材

連作障害対策 ブイエス科工株式会社

ナス後作 ナスの育て方 Com

2月 野菜の連作障害 Ja尾張中央

野菜の連作障害で大切な8つのこと 野菜や土壌への影響や対策について解説 暮らし の

科を意識しよう 連作障害を防ぐプランの立て方 家庭菜園のコツ Honda耕うん機

ナスの連作障害 農家のおっちゃんのつぶやき

第14回 ナス 詳しく知りたい 取り入れたい 自然の力 有機の力 実践編 読みもの サカタのタネ 家庭菜園 園芸情報サイト 園芸通信

O3gk 4nh7sprim

初心者から始める簡単野菜栽培 畑 土作りの基本から手間いらずのおススメの方法 ゆるゆるカネファームブログ

ジャガイモ栽培 相性 ジャガイモ栽培 Com

みんなの家庭菜園 6 ピーマン 連作障害や乾燥に注意 定植後は支柱必要 山形新聞

連作障害に注意 障害者の脱サラ農業日記

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol

連作障害を防ぐ カンタンな輪作の仕方 畑は小さな大自然vol 32

Q A Kinnokurojiru

小さな畑の救世主 連作障害を防いで野菜がすくすく育つ土壌改良材 Pr Gardenstory ガーデンストーリー

ナス科野菜の特徴 植物一般 農業 コーチングのkちゃん商会

野菜の種類と輪作を考えよう 家庭de菜園 うぇぶたねやさん

ホオズキ連作障害対策を公開しました ブイエス科工株式会社

今年こそ もっとおいしく さらにたくさん 菜園プランニングのコツ タキイネット通販

家庭菜園の醍醐味は 混植 いいこといっぱい 家庭菜園 趣味時間

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17

家庭菜園の名人 藤田智先生が教える菜園プランの立て方 つくりたい野菜が決まったら 科 をチェックしましょう 同じ 科 の野菜を続けてつくると連作障害 を引き起こすことがあります 主な野菜がどの科に分類されているかを解説し 連作障害を防ぐための 輪作

さらえまか 残りのすべてのジャガイモを収穫しました ナス科の連作障害は 本当に存在するのでしょうか

公式 ja京都やましろ 月刊やましろ

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ

月刊 現代農業19年10月号 土肥肥料特集 連絡障害ってホントはなに

科を意識しよう 連作障害を防ぐプランの立て方 家庭菜園のコツ Honda耕うん機

みんなの家庭菜園 4 ナス 連作障害に注意 追肥が収穫量左右 山形新聞

連作障害の仕組み とやざき農園日誌

連作障害を防ぐ Jaいがふるさと

ナス後作 ナスの育て方 Com

連作障害管理バインダー 庭にいます

土づくりから手入れの方法まで ナス栽培のコツ 人気野菜の育て方 Honda耕うん機

みんなの家庭菜園 4 ナス 連作障害に注意 追肥が収穫量左右 山形新聞

連作障害と輪作

さらえまか 残りのすべてのジャガイモを収穫しました ナス科の連作障害は 本当に存在するのでしょうか

7月中旬で ナス科が青枯れ病等 病気で枯れてきた Sunday Gamerのブログ

家庭菜園 連作障害 野菜一覧 原因は 輪作って

ナスの連作障害 農家のおっちゃんのつぶやき

家庭菜園の輪作計画

連作障害 の原因と対策 jaこうか

野菜づくりの基礎知識 連作障害にならないための方法 輪作をしよう たけぞうさんの家庭菜園

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

ナス科のトマトとナス 連作障害が当然ありますよね Yahoo 知恵袋

家庭菜園 連作障害 野菜一覧 原因は 輪作って

連作障害について 発表者 原理紗 のが Ppt Download

自然栽培では連作障害が起きない Natural Heart

2月 野菜の連作障害 Ja尾張中央

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

トマト 畑 で野菜栽培 ごちそう 家庭菜園 わたしのアグリライフ 農業 ヤンマー

Tepeaseed Twitterissa 連作障害 ナス科のトマトは 同じ場所で栽培を続けると土壌病害が 発生する事が多くあります 写真は 今年で4回トマト栽培を行って 初めて 発生しました 病気が発生しても 接木苗 病気に強い根 に接ぐ事で栽培は 出来ます Http T Co

連作障害対策法 原因や家庭菜園でかかりやすい野菜は Horti ホルティ By Greensnap

家庭菜園でできるトマトの連作障害の対策法 いつもお外はぽっかぽか

2月 野菜の連作障害 Ja尾張中央

家庭菜園の連作障害は 牛ふん で解決できる しろっこブログ

連作障害か ナス科の栽培を終えて ちょろ松の家庭菜園奮闘記 楽天ブログ

交互連作 ナスの後作にエンドウ エンドウの後作にナスがおすすめの理由 カジトラ

ジャガイモ 連作 ジャガイモ栽培 Com

連作障害対策法 原因や家庭菜園でかかりやすい野菜は Horti ホルティ By Greensnap

0 件のコメント:

コメントを投稿